すごい面子が揃ったものだ。ロンドン発のイヴェント「MODE」が5/25から6/2にかけ東京で開催されることになったのだが、エクスペリメンタルな実力者たちのオールスターといった気配のラインナップとなっている。5/25はイーライ・ケスラー、カフカ鼾(ジム・オルーク+石橋英子+山本達久)、パク・ジハ。5/28は伶楽舎。5/30はベアトリス・ディロン、ルーシー・レイルトン、YPY(日野浩志郎)。6/1はメルツバウ、スティーヴン・オマリー。6/2はFUJI|||||||||||TAと、初来日のカリ・マローン+オマリー+レイルトン。貴重な機会のアーティストも多いので、下記詳細を確認してぜひとも足を運びましょう。

[5月23日追記]

上記イヴェントにふたつのプログラムが追加されることが決まりました。ひとつは、エイドリアン・コーカー&渡邊琢磨、アキヒラ・サノによるサウンド・インスタレーション(「MODE」の初回プログラム・ディレクターを務めた故・坂本龍一と、デイヴィッド・トゥープによる作品も同時上映されます)。もうひとつは、ポスポス大谷、リキ・ヒダカ、エイドリアン・コーカー&渡邊琢磨ほかが出演する下北沢SPREADでの公演。強力なランナップがさらに堅牢なものとなりました。実験音楽に浸る初夏!

MODE LISTENING ROOM & POP-UP at DOMICILE TOKYO

Adrian Corker & Takuma Watanabe、Akhira Sanoによるサウンドインスタレーションがドミサイル東京・ギャラリースペースにて発表。

また同会場にて、MODE 初回プログラムディレクターを務めた坂本龍一氏への追悼企画として、Ryuichi Sakamoto & David Toop のパフォーマンス映像(2018)が、NTSとの共同企画により放映される。

詳細:

実験音楽、オーディオビジュアル、パフォーミングアーツを紹介するイベントシリーズ『MODE』 のプログラムの一部として、5月29日~6月3日の期間、原宿のコンセプトストア「DOMICILE」(渋谷区神宮前4-28-9)に併設するギャラリースペースにて「MODE LISTENING ROOM」と題し、Adrian Corker & Takuma Watanabeによる新作インスタレーション『The Impossible Balance』、Akhira Sanoによるサウンドインスタレーション『Magnify Cyte』が発表されます。またストアでは、先行して5月26日より、MODE関連アーティストの音源やTシャツなど限定アイテムを集めたPOP-UPが開催されることが決定しました。

さらには、MODEの初回プログラムディレクターを務めた坂本龍一と、David Toopによる当時のパフォーマンス映像『Ryuichi Sakamoto & David Toop (2018)』をロンドン拠点のラジオプラットフォーム「NTS」との共同企画により放映することが決定いたしました。同企画は先日 逝去された坂本龍一の意志を引き継いだ、氏の所属事務所や家族によって立ち上げられた植樹のためのドネーションプラットフォーム「Trees for Sakamoto」への寄付プロジェクトの一環として開催されます。

【開催日程詳細】

MODE LISTENING ROOM

会期:5月29日(月)- 6月3日(土)12:00‒20:00

会場:DOMICILE TOKYO 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-28-9 チケット料金:入場無料

参加アーティスト:Adrian Corker & Takuma Watanabe (エイドリアン・コーカー & 渡邊琢磨/UK,JP)

Akhira Sano(アキヒラ・サノ/JP)(

上映作品:Ryuichi Sakamoto & David Toop (2018)

------------

実験音楽、オーディオビジュアル、パフォーミングアーツを紹介するイベントシリーズ 『MODE』の追加プログラムが、

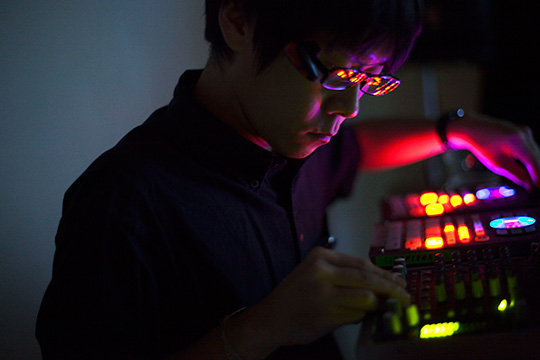

5月31日に下北沢SPREADにて開催決定。 Posuposu Otani、Riki Hidaka、Takuma Watanabe & Adrian Corkerが出演。

Posuposu Otani/ Riki Hidaka/

Takuma Watanabe & Adrian Corker ‒ The Impossible Balance

feat. Atsuko Hatano (vn), Naoko Kakutani (va), Ayumi Hashimoto (vc), Tatsuhisa Yamamoto (ds), Takuma Watanabe (cond)

スロートシンガーソングライターで口琴演奏家、倍音印象派のPosuposu Otani(ポスポス大 谷)をはじめ、ギタリストのRiki Hidaka(リキ・ヒダカ)、映画音楽を数 多く手掛け、デイヴィッド・シルヴィアン、フェリシア・アトキンソンらなど海外アーティストと の協業でも知られるTakuma Watanabe(渡邊琢磨)と、音楽家であり、レーベルSN Variations、Constructiveを運営するAdrian Corker(エイドリアン・コーカー)の新プロジェ クトThe Impossible Balanceが発表されます。ライブには、波多野敦子(バイオリン)、角谷奈緒子(ヴィオラ)、橋本歩(チェロ)、山本達久(ドラム)、渡邊琢磨(コンダクト)が出演。

【開催日程詳細】

公演日時:5月31日(水)19:00開場/19:30開演 22:00終演

会場:SPREAD 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-6 リバーストーンビルB1F

チケット料金:前売3,000円 当日3,500円 U23 前売・当日 2,000円[全自由・スタンディング] ※ZAIKOにて販売中

出演者:

Posuposu Otani(ポスポス大谷/JP)

Riki Hidaka(リキ・ヒダカ/JP)

Takuma Watanabe & Adrian Corker (渡邊琢磨&エイドリアン・コーカー/JP, UK)

波多野敦子(バイオリン)、角谷奈緒子(ヴィオラ)、橋本歩(チェロ)、 山本達久(ドラム)、渡邊琢磨(コンダクト)

33-33 x BLISS present MODE TOKYO 2023

2023年5月25日 - 2023年6月2日

実験音楽、オーディオビジュアル、パフォーミングアーツをフィーチャーする

ロンドン拠点のイベントシリーズ「MODE」が東京にて開催。初の来日公演となるカリ・マローンはじめ、スティーブン・オマリー、イーライ・ケスラー、ベアトリス・ディロン、カフカ鼾、伶楽舎、FUJI|||||||||||TAなど、全5公演、11組のラインナップを発表。

ロンドンを拠点とする音楽レーベル兼イベントプロダクションの33-33(サーティースリー・サーティースリー)が贈る、実験音楽、オーディオビジュアル、パフォーミングアーツを紹介するイベントシリーズ『MODE』が復活。

2019年ロンドンでの開催以来となる2023年のエディションが、日本を拠点として実験的なアート、音楽のプロジェクトを展開するキュレトリアル・コレクティブBLISSとの共同企画により、東京都内複数の会場にて開催します。世界のアート、音楽シーンで評価を受けているアーティストたちが集結し、9日間にわたって国際的なアートプログラムを実施します。

今回の東京開催の背景には、主宰の33-33と日本の芸術や音楽との長年にわたるコラボレーションがあります。2018年にロンドンで発表された第一回のMODEでは、日本の作曲家、ピアニスト、電子音楽のパイオニアであり、先日3月28日に惜しまれつつ逝去された坂本龍一氏がプログラムキュレーターを担当しました。敬意と追悼の意を込め、MODEは今回のシリーズを氏に捧げます。

※公演チケットは各プログラム限定数での先着販売となっております、追加販売予定はございませんのでお早めにお買い求めください。

【開催日程詳細】

@The Jewels of Aoyama *Co-presented with Bar Nightingale

公演日時:5月25日(木)18:00開場/19:00開演 22:00終演

チケット料金:前売6,000円[スタンディング]※ZAIKOにて販売中

出演者:Eli Keszler(イーライ・ケスラー/US)、カフカ鼾(Kafka's Ibiki/US, JP)、Park Jiha(パク・ジハ/KR)

会場:The Jewels of Aoyama 〒107-0062 東京都港区南青山5丁目3-2

一連のイベントシリーズの幕を開けるのは、NY拠点のエクスペリメンタル・パーカッショニストEli Keszler。Jim O’Rourke(ジム・オルーク)、石橋英子、山本達久によるトリオ、カフカ鼾。そして初の来日公演となる、韓国の伝統音楽を主軸とした現代音楽家 Park Jihaが出演するプログラム。また、このプログラムは世界中のアーティストらに支持される会員制の実験音楽バー「Bar Nightinegale」との共同企画で開催される。

@四谷区民ホール ※関連プログラム

公演日時:5月28日(日)15:30開場/16:00開演

チケット料金:前売3,000円・当日3,500円[全席自由]

※https://reigakusha.com/home/sponsorship/4403 参照

出演者:伶楽舎(Reigakusha/JP)伶楽舎雅楽コンサートno.40 〜芝祐靖作品演奏会その4〜

会場:四谷区民ホール 〒160-8581 新宿区内藤町87番地

1985年に発足した雅楽グループ伶楽舎による『伶楽舎雅楽コンサートno.40 〜芝 祐靖作品演奏会その4〜』をMODE 関連プログラムとして紹介する。伶楽舎は現行の雅楽古典曲だけでなく、現代作品の演奏にも積極的に取り組み、これまでに湯浅譲二、一柳慧、池辺晋一郎、猿谷紀郎、伊左治直、桑原ゆうなど多くの作曲家に新作を委嘱。日本を代表する現代音楽家、武満徹作曲の雅楽作品『秋庭歌一具』の演奏でも複数の賞を受賞。長らく音楽監督を務めた芝祐靖は雅楽の世界に新風を送り続けた人物で、MODEで紹介される現代音楽表現のルーツの一部を体験できるプログラムとなっている。

@WALL & WALL

公演日時:5月30日(火)19:00開場/19:30開演 22:00終演

チケット料金:前売4,000円[スタンディング] ※ZAIKOにて販売中

出演者:Beatrice Dillon(ベアトリス・ディロン/UK)、Lucy Railton(ルーシー・レイルトン/UK)、YPY(ワイ・ピー・ワイ/JP)

会場:WALL & WALL 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目18−19フェスタ表参道ビルB1

実験的電子音楽に焦点を当てたこの日のプログラムは、前作『Workaround' (PAN, 2020)』が、The Wire紙によって’Album of the Year’に選ばれた、ロンドン拠点の作曲家・サウンドアーティストのBeatrice Dillonと電子音楽レーベル「NAKID」主宰し、バンド「goat」の中心人物で作曲家・音楽家の日野浩志郎によるソロプロジェクトYPYが共演。イベントのオープニングを飾るのは、先日オランダのフェスティバルRewireにて世界初公開され反響を呼んだ アーティスト・詩人のパティ・スミスによるプロジェクト『Soundwalk Collective & Patti Smith』や、今回初の来日公演となるKali Maloneの作品にも参加する、イギリス人チェリスト・作曲家であるLucy Railtonの日本初公演。

@Shibuya WWW

公演日時:6月1日(木)19:00開場/19:30開演 22:00終演(予定)

チケット料金:前売4,500円[スタンディング] ※ZAIKOにて販売中

出演者:Merzbow(メルツバウ/JP)、Stephen O’Malley(スティーブン・オマリー/US, FR)

会場:WWW 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町13−17 ライズビルB1F

20年以上にわたり、SUNN O)))、 KTL、 Khanateなど数々のドローン/実験的プロジェクトの構想や実行に携わってきたStephen O'Malleyと、説明不要の世界的ノイズ・レジェンドであるMerzbow a.k.a. 秋田昌美によるダブルヘッドライナーショー。

@淀橋教会

公演日時:6月2日(金)18:00開場/19:00開演 21:00終演

チケット料金:前売6,000円[全席自由] ※ZAIKOにて販売中

出演者:FUJI|||||||||||TA (フジタ/JP)、Kali Malone(カリ・マローン/US, SE) presents: 『Does Spring Hide Its Joy』 feat. Stephen O’Malley(スティーヴン・オマリー/US, FR)& Lucy Railton(ルーシー・レイルトン/UK)

会場:淀橋教会 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8

今シリーズのフィナーレは、新宿区大久保の多国籍な街中に位置する淀橋教会にて開催される。パイプオルガンによる作品で知られる作曲家・サウンドアーティストのKali MaloneがStephen O'Malley、Lucy Railtonとともに、国際的に高評価を得て、Billboard Classical Crossover 4位を獲得した最新作品『Does Spring Hide Its Joy (2023)』を日本初公演にて披露する。ダブルヘッドライナーとして、近年日本を拠点にヨーロッパ、アメリカで高い評価を得ている自作のパイプオルガン奏者でサウンドアーティストFUJI|||||||||||TAが登場。

------------

About 33-33:

33−33(サーティースリー・サーティースリー)は、ロンドン拠点のレコードレーベル兼イベントプロダクション。年間を通してイベントプログラムを企画制作するだけでなく、33−33レーベルからのレコードのリリースや、アーティストとともに個別のプロジェクトを制作するなどしている。

33−33は、イースト・ロンドンの教会にて2014年以来開催されているイベント『St John Sessions』を機に発足。過去にはガーナ、東京、ベイルート、カイロでイベントを開催している。2018年には音楽、アート、パフォーマンスを紹介するフェスティバル『MODE』を設立。2018年には坂本龍一氏がキュレーションを行い、2019年にはLaurel Halo(ローレル・ヘイロー)がプログラムを構成した。

Works of 33-33:

33-33/Selfridges コラボレーション – Zuli (エジプト): https://www.youtube.com/watch?v=tfaEX8XgR_I

St John Sessions 抜粋映像 – Nils Frahm (ドイツ): https://www.youtube.com/watch?v=a9h533p3K4Q

3時間の即興ライブパフォーマンス – マージナル・コンソート (日本): https://vimeo.com/186378824

33-33/South London Gallery 横断的コラボレーション - Helm (イギリス) & Alice Mackenzie (イギリス) & Fernanda Muñoz-Newsome (イギリス): https://www.youtube.com/watch?v=8yMouEp-ptc

Conceptual Soundwork – 鈴木昭男 (日本): https://vimeo.com/185578005

33-33/South London Gallery コラボレーション: Space Studies – 恩田晃 (日本): https://vimeo.com/249448364

About BLISS:

BLISS(ブリス)は、2019年に日本を拠点として設立されたキュレトリアル・コレクティブ。アートと音楽の分野において、実験的な展覧会、イベントなど行う。抽象性が高く、実験的な表現を社会に発表、共有し続けることが可能な環境をつくることを目的としている。主なプロジェクトに、Kelsey Lu at Enoura Observatory (2019)、INTERDIFFUSION A Tribute to Yoshi Wada (2021)など。

Works of BLISS:

Kelsey Lu at Enoura Observatory

INTERDIFFUSION A tribute to Yoshi Wada

------------

SUPPORTED BY

アーツカウンシル東京

グレイトブリテン・ササカワ財団

大和日英基金

PARTNER

EDSTRÖM OFFICE